42% 별다른 치료없이 방치…방광질환 치료인식 여전히 낮아

대한배뇨장애요실금학회 13개 대학병원 '여성 방광질환 치료실태' 조사

여성들의 절반 가량이 방광 질환을 경험하면서도 진료를 받지 않은 채 증상이 나아지기를 기다리는 것으로 조사됐다. 방광질환은 나이가 들면 생기는 노화 현상으로 인식, 치료에 대해 소홀히 하고 있기 때문인 것으로 풀이된다.

대한배뇨장애요실금학회(회장 김준철·가톨릭의대 교수·부천성모병원 비뇨기과)는 '제8회 골드리본캠페인'의 하나로 여성의 방광질환 치료실태에 대한 조사결과를 22일 발표했다.

김현우 가톨릭의대 교수팀(성바오로병원 비뇨기과)은 3월 24일∼4월 20일까지 전국 13개 대학병원 건강검진센터를 방문한 20대 이상 여성 525명을 대상으로 방광 질환 경험 유무·치료 방법·내원 기간·재발 여부 등 방광질환 치료실태에 대해 조사했다.

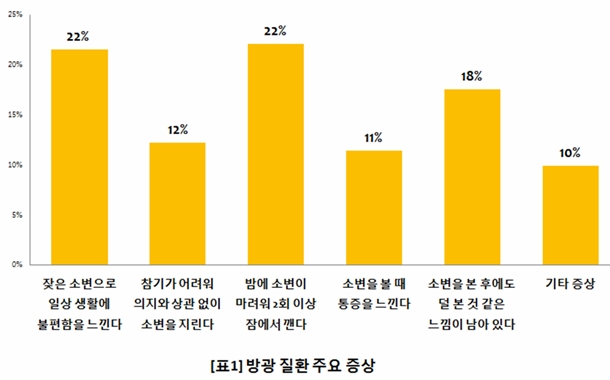

조사결과 여성 환자의 55%가 하나 이상의 방광 질환의 증상을 경험한 것으로 나타났다. 주로 경험한 증상으로는 잦은 소변으로 일상 생활에 불편함을 느끼는 빈뇨 증상과 소변이 마려워 2회 이상 잠에서 깨는 야간뇨 증상이 각각 22%로 가장 많았다. 소변을 본 후에도 잔뇨감이 남아 있다는 응답이 18%로 그 뒤를 이었다. <표 1>

하지만, 이러한 증상을 보인 환자 중 42%가 특별한 대처없이 증상이 호전되기를 기다리고 있는 것으로 조사됐다.

병원을 방문하지 않은 이유로는 자신의 증상이 병원 방문이 필요한 질환이 아니라고 생각한다는 응답이 42%에 달해 많은 환자들이 방광 질환 및 치료의 필요성에 대한 인식이 부족한 것으로 드러났다<표 2>.

1개월 미만, 1회 방문 치료에 그쳐 증상 재발률 높아

증상이 나타난 후 병원을 방문하기까지 기간은 1개월 이상이 37%에 달했다. 증상이 나타났지만 1개월 동안이나 방치한 후에 병원을 방문했다는 것.

병원 방문이 1회에 그친 환자는 46%였으며, 치료기간이 1개월 미만인 환자는 72%에 달해 병원 치료가 일회성에 그치거나 자의로 치료를 중단하는 경우가 많은 것으로 조사됐다.

병원 치료를 중단한 이유로는 56%가 질환이 완치돼서라고 답했다. 하지만 치료 후 2명 중 1명은 증상이 재발했다고 응답, 증상이 일시적으로 개선되자 치료를 중단한 것으로 파악됐다.

설문조사에 참여한 배재현 고려의대 교수(고대안산병원 비뇨기과)는 "학회에 보고된 자료에 따르면 요실금 환자 중 야간뇨와 과민성방광을 모두 가진 환자가 51%로 나타났다"며 "방광 질환은 제대로 치료하지 않고 방치하면 또 다른 방광 질환을 동반할 수 있으므로 증상이 나타난 초기에 적극적으로 치료를 받아야 한다"고 밝혔다.

증상이 나타난 후 3개월 이내에 병원을 방문한 환자 중 증상이 재발하지 않았다고 답한 환자는 41%에 달했으나 3개월 이상 방치하다 병원을 찾은 환자의 경우 재발하지 않았다고 답한 응답자는 10%에 불과해 초기에 치료할수록 효과가 높은 것으로 분석됐다.

김준철 대한배뇨장애요실금학회장(가톨릭의대 교수·부천성모병원 비뇨기과)는 "인구의 고령화와 생활 습관의 변화 등으로 방광 질환을 겪는 여성 환자가 늘고 있지만, 질환에 대한 인식이 부족하고 비뇨기과 방문에 대한 심리적 장벽이 높아 치료를 받는 환자의 비율은 현저히 낮다"며 "적극적인 초기 치료를 통해 삶의 질 저하의 원인인 방광 질환을 건강하게 관리해야 한다"고 당부했다.